Dans l'un des épisodes du podcast « IRL » qu'elle anime pour Firefox, Manoush Zomorodi partage une anecdote glaçante. « L'une des auditrices, inquiète à propos de sa consommation d'alcool, s'est renseignée sur Google, raconte l'animatrice. Lorsqu'elle s'est ensuite connectée sur Facebook, elle a commencé à apercevoir des publicités ciblées pour des débits de boissons alentour ».

Digne d'un mauvais épisode de la série Black Mirror, cette confession est pourtant symptomatique des effets les plus pervers que peut avoir la collecte massive de nos données personnelles. Et ce n'est pourtant que la surface d'un iceberg qui peut se montrer plus pervers encore.

Aujourd'hui, le combat pour la protection des données personnelles se positionne sur un nouveau front. Celui de la surveillance avec, pour corollaire, le sujet épineux de la reconnaissance faciale. Les questions sociétales soulevées par un monde où les faits et gestes de chacune sont répertoriés, gravés dans le marbre, sont vertigineuses.

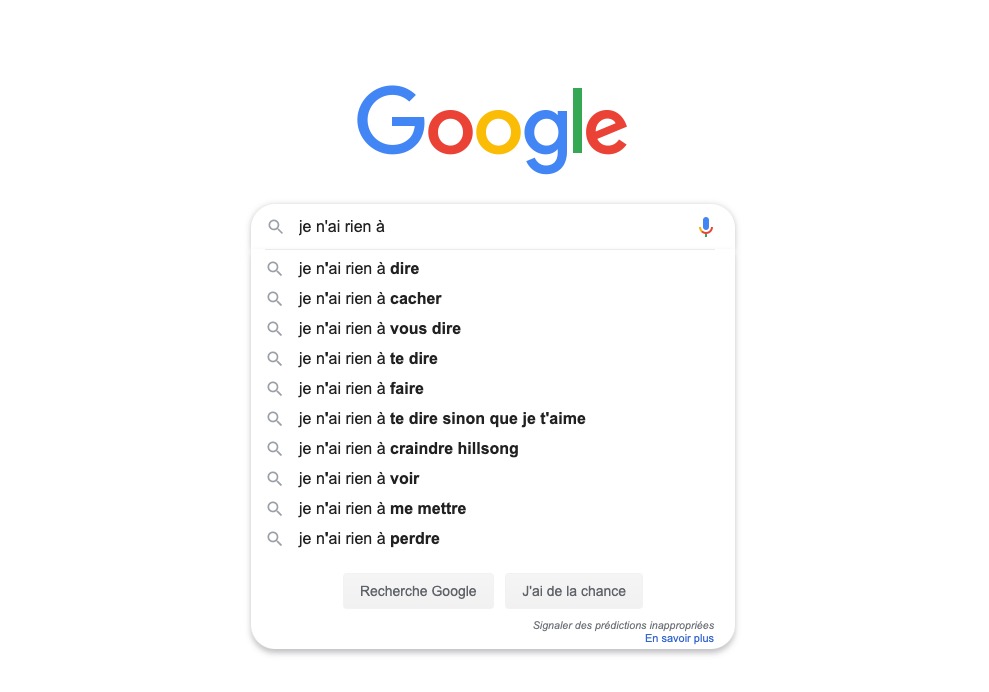

Pourtant, nombreux sont celles et ceux qui, mis face à ces défis, répliquent encore qu'ils n'ont « rien à cacher ». Comme si ce bouclier était impénétrable, et que ce deal « service contre données » était équitable.

Alors, avant même de passer en revue les sources d'informations permettant de s'éveiller, et de mettre en place les barrières susceptibles de freiner la collecte de nos données, il nous appartient d'expliquer en quoi cette lutte n'est pas perdue d'avance, et pourquoi elle mérite l'attention la plus vive de la part de chaque citoyen et citoyenne.

Cette grande enquête sur l'exploitation des données personnelles vous sera livrée en 4 épisodes, à raison d'un par semaine.

Vous en lisez actuellement le premier épisode.

Vous en lisez actuellement le premier épisode.

Rien à cacher, vraiment ?

« Lorsque vous dites « le droit à la vie privée ne me préoccupe pas, parce que je n'ai rien à cacher », cela ne fait aucune différence avec le fait de dire « Je me moque du droit à la liberté d'expression parce que je n'ai rien à dire », ou « de la liberté de la presse parce que je n'ai rien à écrire » ». Cette citation d'Edward Snowden, l'ex-analyste-lanceur d'alerte de la NSA qui, en 2013, a révélé la tentaculaire entreprise de surveillance mondiale du gouvernement américain, est sans doute de celles qui synthétisent le mieux le problème. Mais elle est incomplète. Lors de ses allocutions, il n'est pas rare qu'Edward Snowden ajoute combien cette posture est révélatrice d'un profond égoïsme. « Même si vous n'utilisez pas vos droits aujourd'hui, d'autres en ont besoin », complète le lanceur d'alerte.« Dire que vos droits ne vous intéressent pas parce que vous n'en faites pas l'usage est la chose la plus asociale que vous puissiez dire. Cela revient à dire « les autres ne m'intéressent pas » ». Et Edward Snowden de conclure en assénant une vérité qui mérite d'être énoncée : si vous êtes un homme, blanc, aisé, bref que vous vous situez à la cime de la pyramide sociale, alors oui ; il est probable que les problématiques liées à la confidentialité des données ne vous touchent pas au cœur.

La surveillance est l'instrument des inégalités

Parmi les problèmes posés par la collecte massive de données et la surveillance généralisée qui en découle, celui du creusement des inégalités est majeur. Les minorités, quelles qu'elles soient, seront toujours les grandes perdantes de cette société du contrôle qui se profile.Prenons l'exemple de Rakem Balogun. Cet activiste afro-américain, révolté par les dérapages à répétition des forces de police de son pays à l'encontre des membres de sa communauté, a commencé à se mobiliser. Le matin du 12 décembre 2017, Rakem Balogun et son fils de 15 ans ont été expulsés de leur domicile manu militari par le FBI, qui le soupçonnait de fomenter des actes terroristes. Ce n'est qu'après cinq mois de détention — qui lui ont coûté son domicile — que l'homme a appris que le FBI monitorait depuis des mois son compte Facebook. Un réseau social où l'homme a eu le malheur d'exprimer son soutien à Micah Johnson, un Afro-Américain qui a tué de sang-froid cinq policiers à Dallas en 2016, et en a blessé neuf autres avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Sa liberté d'expression — maladroitement utilisée, certes — lui aura coûté cinq mois d'emprisonnement.

Une affaire évidemment exacerbée par les tensions raciales qui émaillent le paysage américain, mais qui est finalement révélatrice des injustices induites par la surveillance de masse.

Rakem Balogun reste ainsi dans les annales comme le premier Américain à être étiqueté « Black Identity Extremist » — une nouvelle étiquette tombée de la branche du programme COINTELPRO, qui avait notoirement surveillé Martin Luther King dans les années 60... Remarquez comme le terme ne se limite pas à identifier les « extrémistes » en général, mais bien les « extrémistes » noirs. Pourtant, comme le résume fort bien The Guardian, les suprémacistes blancs seraient responsables de 75% des tueries de masse perpétrées sur le sol américain depuis 2001.

La Chine est le pays le plus surveillé du monde et comptera, dès 2022, approximativement 600 millions de caméras - soit environ une caméra pour deux habitants. © Pixabay.com

Sur un registre différent, comment ne pas mentionner la Chine, qui a fait de la surveillance de masse un véritable outil d'oppression à l'encontre de la communauté ouïgoure de l'ouest du pays ? Traqués en permanence par le gouvernement via une myriade d'applications-complices, les individus « à risque » (autrement dit : dissidents politiques ou musulmans) sont ensuite envoyés dans des « camps de redressement » que Pékin se refuse encore à appeler comme tel.

Un autre exemple mérite d'être cité. Après les attentats terroristes commis à Paris en novembre 2015 et l'instauration de l'État d'urgence, toute manifestation contre la COP 21 devant se tenir dans la capitale a été interdite. Une décision sécuritaire louable, qui s'est pourtant accompagnée de mesures disproportionnées... à l'encontre de militants écologistes. 24 ont été assignés à résidence à Paris, dont Joël Domenjoud, responsable légal de la coalition associative, qui raconte avoir été la cible d'une surveillance physique et numérique pendant plusieurs années.

Interrogé par le journaliste Marc Meillassoux pour son documentaire « Nothing to Hide », l'écologiste raconte que, bien qu'aucune accusation n'a jamais été retenue contre lui, la police compilait au sein d'une « note blanche » les observations des agents de terrain à son propos. Une archive qui conclut dans son cas qu'il « participe activement, depuis plusieurs années, aux actions menées contre la représentation de l'État ». Une formulation volontairement élusive, qui suffit néanmoins à justifier ces méthodes de surveillance auprès d'un juge.

Ceci n'est pas de la science-fiction

Peut-être n'êtes-vous pas un militant ou un activiste. Peut-être ne faites-vous pas un usage extensif de votre liberté d'expression ou n'êtes pas en profond désaccord avec le gouvernement. Mais qu'arrivera-t-il si un jour cela change ?Les questions environnementales devenant de plus en plus prégnantes en ce début de décennie, peut-être vous mobiliserez-vous lors de manifestations futures, ou rejoindrez des associations œuvrant dans la lutte contre le réchauffement climatique.

De manière plus intime encore, peut-être déciderez-vous demain d'entamer une transition de genre et vous renseignerez-vous à ce sujet sur Internet. Ou encore que, comme plus de 215 000 femmes tous les ans en France, vous déciderez d'interrompre une grossesse.

Alors que se passe-t-il, dans cette variété de cas, si du jour au lendemain votre gouvernement décide que ces pratiques sont illicites ? Et que votre sympathie à l'égard de certains mouvements, les renseignements que vous aurez pu chercher sur Internet ou les endroits où vous aurez passé du temps pourront se retourner contre vous ? La question reste en suspens. Les données, elles, attendent sagement d'être utilisées.

Ce que nous recherchons dans l'intimité de nos navigations Internet ne devrait regarder que nous. © Shutterstock.com

Il ne faut pas se méprendre : la surveillance n'est pas toujours synonyme de répression. Son incidence la plus directe réside davantage dans le contrôle ; la manipulation. Si le scandale Cambridge Analytica nous a bien appris une chose, c'est que les algorithmes connaissent mieux nos opinions politiques que nous-mêmes. Et que ces données, mises entre des mains puissantes, sont sinon la meilleure façon d'accéder au pouvoir, le plus grand ennemi de la démocratie.

De la science-fiction ? Cela existe déjà : les caisses maladie suisses ont déjà été prises la main dans le sac en fouillant dans les profils Google ou Facebook de leurs assurés. Tout comme l'on sait qu'AirBnb utilise votre activité en ligne pour vous attribuer un « score social » préjugeant de votre propension à créer des « problèmes d'ordre moraux ».

L'anticipation d'une compagnie d'assurance évaluant votre solvabilité en épluchant vos comptes sur les réseaux sociaux est aussi particulièrement connue. On peut s'imaginer qu'un client qui passe ses journées à publier les photos de ses soirées arrosées devra s'acquitter d'une police d'assurance plus importante qu'un ascète dont le quotidien est partagé entre métro, boulot, dodo. La récente décision du Conseil constitutionnel d'autoriser les agents du fisc à passer en revue l'activité des réseaux sociaux pour dénicher des cas de fraude fiscale pose une première pierre en ce sens.

Internet n'oublie jamais

L'affirmation « je n'ai rien à cacher » est en réalité la réponse à une question qui est mal posée. Il faudrait plutôt se demander « qu'est-ce que je m'autorise à montrer ? ». Un genre de pudeur numérique qui était la norme il y a de ça dix ans, mais qui paraît étouffant aujourd'hui.Il faut comprendre une chose essentielle au sujet des données personnelles ou, dans le cas présent, des miettes qu'on laisse traîner lors de notre navigation sur Internet : elles ne disparaissent pas. « Internet n'oublie jamais » est sans doute une phrase que vous avez déjà lue, et une assertion dont les preuves se mesurent tous les jours.

Combien d'hommes et de femmes politiques ont ainsi dû assumer leurs responsabilités face à des déclarations passées, à des tweets maladroits régurgités du fond des réseaux sociaux ? Cela vaut pour l'humanité entière. D'un politique dont l'orientation varie selon le sens du vent, à l'Afro-Américain en colère devant l'impunité des forces de police après des bavures à répétition.

La question à se poser est donc : comment vivre dans une société où l'on sait qu'absolument tout ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on achète, où l'on va, pendant combien de temps et avec qui est archivé pour l'éternité, et pourra potentiellement être utilisé à notre encontre ?

En se conformant. En rentrant dans le moule. En ne sortant plus du cadre.

Le contrôle signe la fin de l'intimité

« Enfant, je pensais que mes parents savaient tout de ce que je faisais quand je n'étais pas avec eux, alors j'avais peur de contourner les règles. J'étais si obéissante », raconte la journaliste Julia Angwin dans un échange passionné avec l'artiste Trevor Paglen publié dans la revue américaine McSweeney's. Cette anecdote, bien que très légère, ne manque pas de pertinence pour esquisser les mécanismes psychologiques en place dans une situation de contrôle. « Je pense que c'est vraiment ce qu'est la surveillance : l'intimidation, l'autocensure, quand vous essayez de ne rien faire de risqué », ajoute l'autrice du best-seller Dragnet Nation (2014).C'est que la notion de vie privée est un euphémisme. La réalité de la collecte massive des données personnelles est qu'elle touche davantage à notre intimité qu'à notre petite sphère domestique et inoffensive. L'intimité, c'est « ce qui appartient à la nature profonde, intime d'un être » (Dictionnaire de l'Académie française, 9e édition). Ce n'est pas ce que vous pouvez confesser autour d'un verre à un ami, ou sur l'oreiller avec votre conjoint. C'est ce qui nous traverse la tête. Nos peurs, nos craintes, les questions stupides que l'on peut se poser, ou nos désirs les plus enfouis que l'on cherche à assouvir. Notre intimité, c'est pourtant ce qu'on offre en casse-croûte aux moteurs de recherche lors de notre navigation sur Internet.

Il suffit de plonger le nez dans quelques-uns des recueils de requêtes Google pour s'en convaincre. Ou, mieux, de télécharger sa propre archive sur le moteur de recherche et de comprendre, vraiment, tout ce que notre intimité peut avoir de précieuse.

C'est précisément ce que tente de mettre en lumière Seth Stephens-Davidowitz dans son bien nommé Tout le monde ment (2017), ou d'une façon bien plus brute l'artiste Albertine Meunier qui, sur son site et depuis 2006, indexe l'intégralité de son historique de recherches.

« Nous sommes ce sur quoi nous cliquons »

Thomas Drake, ancien cadre de la NSA et lanceur d'alerte au sujet du projet de surveillance de masse Trailblazer au début des années 2010 ne dit pas autre chose. « Si vous dites : « dans mes communications électroniques, je n'ai aucune attente en matière de vie privée », alors où espérez-vous avoir une vie privée ? ». En effet il est plus que temps de mettre fin à ce mythe qui opposerait notre vie numérique de l'IRL — la vraie vie. C'est un fait : en 2020, nous sommes ce sur quoi nous cliquons. Du moins aux yeux des entreprises qui revendent nos données et des gouvernements qui compilent des archives à notre sujet.

« L'intimité, c'est un espace dans lequel personne ne te juge », abonde Jérémie Zimmermann, co-fondateur de l'association La Quadrature du Net, dans un entretien-fleuve accordé à Mediapart en 2014. Et c'est précisément cet espace de liberté, de tolérance, d'expérimentation de soi, qui est menacé par la marchandisation de nos données personnelles.

Il ne s'agit pas que de vous

Il y a encore une chose à prendre en compte lorsque l'on parle de données personnelles : il ne s'agit pas que de vous. Peut-être que, malgré les cris d'alerte et les explications en tout genre, vous restez persuadé que la confidentialité n'est pas un sujet qui vous concerne. Soit, c'est après tout votre droit le plus fondamental... comme il relève du droit de vos contacts d'être sensible à ces questions.Quand on schématise les grandes plates-formes du Web comme étant des aspirateurs à données, on édulcore la réalité : à la différence d'un aspirateur, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft et toutes les entreprises avec lesquelles elles travaillent, elles, ne laissent rien passer.

Cela signifie que, même si vous n'avez que faire d'être intégré à des bases de données qui seront ensuite utilisées pour de la reconnaissance faciale, le simple fait de « taguer » vos amis sur des photos d'eux publiées sur Facebook est une atteinte à leur vie privée. Le simple fait d'autoriser un réseau social à accéder à votre carnet d'adresses est une atteinte à la vie privée de toutes les personnes y figurant. Tout comme le fait d'échanger avec eux sur des plates-formes qui n'utilisent pas le chiffrement de bout en bout, et qui peuvent donc être lues par de tierces parties.

Les représentations artistiques d'une planète bleue totalement recouverte de liens en tout genre, constellée de 1 et de 0 ne sont pas si éloignées du compte. Toutes les données qui sortent de votre ordinateur, de votre smartphone sont susceptibles d'être siphonnées, intégrées à de gigantesques bases et croisées avec d'autres afin de dessiner des profils et des cartographies relationnelles toujours plus précises.

Il faut, enfin, tirer les leçons de l'histoire, et envisager avec humilité les prétendus bienfaits que l'on veut bien attribuer au « Big Data ». Oui, les algorithmes et les données massives permettent à la science de progresser, et trouvent des applications révolutionnaires dans le domaine de la santé. Oui, la reconnaissance faciale permet de retrouver des personnes disparues ou recherchées. Mais ces outils, comme n'importe quels outils, peuvent être utilisés de bien des façons. Et l'Histoire, pour y revenir, nous a déjà démontré à de nombreuses reprises que c'est rarement le bien commun qui l'emporte dans la balance.

Pour son livre Dragnet Nation, la journaliste Julia Angwin a pu consulter les archives de la Stasi — la police d'État est-allemande, missionnée pour traquer les opposants au régime soviétique. Enfant bâtard du KGB, la Stasi opérait selon des méthodes de surveillance extrêmement invasives. Filatures, mises sur écoute, interception du courrier, intimidation... les quelques 266 000 agents de la police politique ne chômaient pas pour s'assurer que la population reste sagement sous son contrôle.

Alors, quand l'affaire Snowden a éclaté, ce n'est pas sans être piqué de jalousie que Wolfgang Schmidt, ancien ponte de la Stasi est sorti du bois. « Vous savez, pour nous (la Stasi), cela aurait été un rêve qui devient réalité », déclare-t-il avec gourmandise au sujet de l'ampleur inédite de la surveillance mise en place par la NSA. Et l'ancien colonel d'avertir, lucide : « c'est le comble de la naïveté que de penser qu'une fois recueillies, ces informations ne seront pas utilisées. C'est la nature des organisations gouvernementales secrètes. La seule façon de protéger la vie privée des gens est de ne pas permettre au gouvernement de collecter leurs informations en premier lieu ». Lanceur d'alerte, Wolfgang Schmidt ?

Tout n'est pas perdu d'avance

Mis bout à bout, ces exemples, qui auraient pu être rejoints par tellement d'autres, peignent — il est vrai — un sombre tableau. D'aucuns diraient qu'on « fonce dans le mur », sinon qu'on y est déjà, et il serait malhonnête de ne pas le reconnaître.Dans son essai Peak Denial (« Déni Maximal », en français), le journaliste et auteur de science-fiction Cory Doctorow suggère un rapprochement osé entre le changement climatique et le combat pour la protection des données. Pour lui, les innombrables cris d'alerte de scientifiques qui, depuis les années 80, s'égosillent dans l'indifférence la plus totale à prédire la catastrophe climatique ont enfin trouvé une caisse de résonance dans nos sociétés. Le climatoscepticisme aurait atteint son pic de déni — son peak denial —, et le nombre de personnes convaincues du dérèglement climatique ne ferait que croître. Il en irait de même pour la privacy... mais, elle, n'aurait pas encore franchi son pic de déni, et les répercussions de l'invasion de notre

Mais à la différence du climat, dont on sait depuis très longtemps qu'il se porte mal, les atteintes à la vie privée par le biais du numérique sont plus récentes, tout en étant de plus en plus régulièrement mises au jour par des lanceurs d'alertes et des activistes. Aurions-nous déjà dépassé le pic de déni ? Rien n'est moins sûr. Quelques initiatives donnent malgré tout matière à retrouver espoir.

Prenons en exemple le comté de Santa Clara County (Californie) et la ville de Seattle (Washington). Ces deux localités américaines sont les premières juridictions des États-Unis à avoir fait de l'acquisition et de l'utilisation du matériel de surveillance une question démocratique. Concrètement, les forces de police ont le devoir de motiver la nécessité d'obtenir du matériel de surveillance, d'établir des règles strictes d'utilisation, et de produire annuellement un rapport public exhaustif de l'utilisation qui en a été faite.

Très récemment, l'État de l'Illinois est parvenu à faire plier Facebook. Le réseau social a consenti à verser 550 millions de dollars aux parties impliquées dans une action de groupe visant à dénoncer son utilisation frauduleuse du logiciel Tag Suggest - le programme de reconnaissance faciale permettant de suggérer de "taguer" un ami sur les photos du réseau social.

Smart City ou panoptique ? Les prochaines années seront déterminantes pour répondre à cette question.

En France, si des remparts législatifs ne se sont pas encore formellement opposés à la reconnaissance faciale, on peut se réjouir de voir des mouvements de contestation germer dans des villes comme Marseille, qui se heurte depuis peu à un recours déposé par La Quadrature du Net et la Ligue des Droits de l'Homme contre l'installation d'une myriade de caméras de « vidéoprotection intelligente ».

Sur un registre similaire, de l'espoir peut également être trouvé en constatant la levée de boucliers qu'à suscité l'annonce par le gouvernement de la plate-forme d'identification par reconnaissance faciale ALICEM. N'enthousiasmant personne, la mesure se heurte à la défaveur de la CNIL, et à un nouveau recours déposé par La Quadrature du Net auprès du Conseil d'État, au motif que ce dispositif — adopté par décret — était contraire aux principes du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD).

Suffisant pour mettre sur pied l'appareil légal susceptible d'éviter les abus ? Cela dépendra en partie de l'engagement des citoyens et citoyennes sur cette épineuse question.

Découvrez nos dossiers complémentaires sur les données personnelles :