Alors que les militaires peinent à expliquer certains phénomènes observés dans nos cieux, une équipe de Harvard déploie un nouveau type de capteur infrarouge. Nommé Dalek, ce système a déjà examiné un demi-million d'objets volants en cinq mois, et pourrait bien mettre au jour ce qui échappe aux radars conventionnels.

Les militaires n'ont plus l'exclusivité des phénomènes célestes inexpliqués. Pendant des décennies, le Pentagone a collecté, analysé et classifié les observations d'objets volants non identifiés avec une extrême confidentialité. Les quelques vidéos déclassifiées montrant des objets aux comportements aérodynamiques improbables n'étaient qu'une maigre concession à notre curiosité collective. Résultat : un manque de données scientifiques publiques sur les phénomènes aériens non identifiés (UAP).

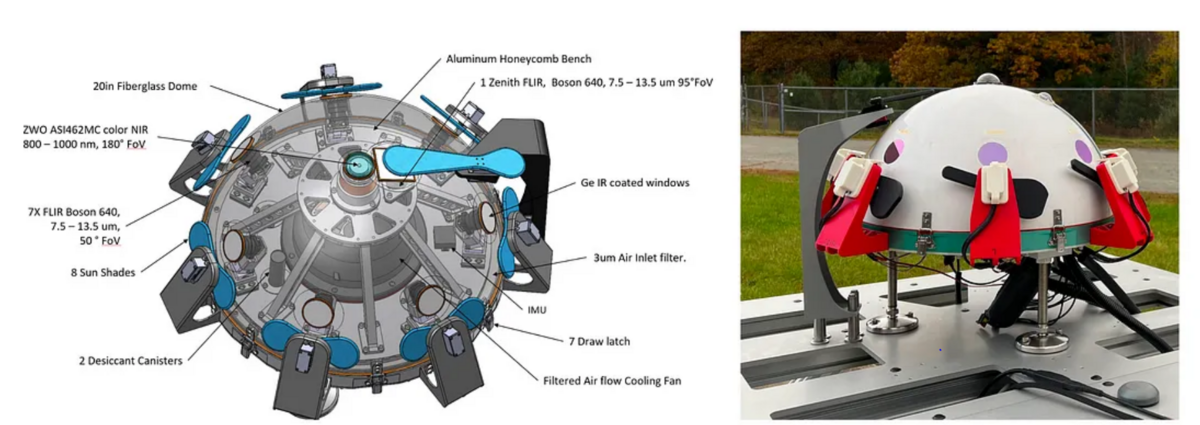

Heureusement, les astrophysiciens d'Harvard viennent s'en mêler pour le combler. Le Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics et le Projet Galileo ont conçu un dispositif spécialement dédié à l'étude des OVNIS. Une caméra infrarouge, baptisée Dalek ; en clin d'œil aux antagonistes métalliques de la légendaire série Doctor Who ; dévoilée à la Lunar and Planetary Science Conference qui s'est tenue en mars au Texas. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la prépublication sur cette initiative et les premiers résultats de la mise en service du dispositif, menée par Laura Domine ; chercheuse postdoctorale à Harvard ; et ses collaborateurs.

La chasse est ouverte avec Dalek en première ligne

Contrairement aux études gouvernementales aux méthodes confidentielles, l'équipe de Harvard mise sur la transparence et le volume de données. En moins de six mois, leur système a repéré environ 500 000 objets volants. Parmi eux, 80 000 présentaient des caractéristiques suffisamment bizarres pour être signalés comme « atypiques ». Et le plus intrigant : après vérification manuelle des images infrarouges, 144 trajectoires demeurent inexpliquées.

« Le gouvernement américain garde ses données secrètes, soit parce que leurs capteurs sont classifiés, soit parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils observent et considèrent ça comme potentiellement sensible pour la sécurité nationale », nous explique sans le professeur Avi Loeb, directeur du Projet Galileo et figure respectée à Harvard. « Mais personne ne peut classifier le ciel lui-même. C'est pourquoi nous avons installé notre premier observatoire à Harvard, avec deux autres en construction en Pennsylvanie et au Nevada ».

Ces trois stations scrutent l'espace aérien 24 h/24 et captent chacune approximativement 100 000 objets par mois. Au total, près d'un million d'objets ont déjà été catalogués. Pour trier cette masse de données, les chercheurs utilisent deux algorithmes d'IA complémentaires : YOLO (You Only Look Once) qui repère les objets en temps réel, et SORT (Simple Online and Realtime Tracking) qui reconstruit leurs trajectoires complètes.

Voir l'invisible… et tenter de le localiser

Dalek applique à la lettre les recommandations de la NASA, qui préconisait, dans une étude indépendante de 2023, la création de « capteurs capables de s'ajuster en millisecondes » avec des « systèmes d'alerte partageant instantanément les informations sur des événements transitoires ». En clair : des appareils prêts à réagir face à des phénomènes qui apparaissent et disparaissent en un éclair.

Mais l'équipe se heurte encore à un obstacle de taille : déterminer précisément à quelle distance volent les objets qu'ils détectent. « Notre prochaine étape consistera à installer plusieurs capteurs espacés dans chaque observatoire pour permettre la triangulation » confie Loeb. « Cette technique nous donnera enfin la distance, donc la vitesse réelle et l'accélération des objets, révélant ceux qui défient les lois de la physique »

C'est justement là où le bât blesse pour le Pentagone. Même en utilisant des radars sophistiqués et des capteurs militaires, l'AARO (All-domain Anomaly Resolution Office) admet que 3 % des cas qu'ils étudient restent inexplicables. Les scientifiques de Harvard pensent ainsi pouvoir faire mieux avec une approche plus systématique et des données accessibles à tous.

À la recherche du « un sur un million »

L'ambition de nos chasseurs d'OVNIS est claire : trouver l'aiguille dans la botte de foin, même si le défi est herculéen. « Notre objectif est de déterminer s'il existe des objets affichant des caractéristiques de vol ou des formes anormales. Si ne serait-ce qu'un seul sur un million possédait des capacités supérieures à nos technologies, il s'agirait de la plus grande découverte scientifique de tous les temps. Un tel objet pourrait indiquer l'existence d'une civilisation technologique extraterrestre, susceptible de nous enseigner une science et une technologie plus avancées que celles que nous avons développées au cours du siècle dernier » avoue Loeb.

Harvard et le projet Galileo mise donc tout sur l'anomalie statistique, cette irrégularité céleste qui pourrait faire basculer notre compréhension du cosmos. Le déploiement de Dalek offre à la société civile un regard neuf sur la voûte étoilée – non plus celui du militaire paranoïaque ou du conspirationniste illuminé, mais celui du scientifique en traque. Replacer l'observation des phénomènes aériens inexpliqués dans le champ de la science est peut-être la meilleure solution ; à ce stade tout du moins ; pour tenter de les aborder avec la rigueur et la méthode qu'ils méritent.

Source : Science Alert