Depuis des décennies, les scientifiques s’interrogent sur l’apparente résistance des météorites riches en carbone aux impacts violents. Une équipe japonaise vient de montrer que ces météorites ne sont pas épargnées, mais que les preuves des collisions sont effacées par l’explosion de gaz générés au moment de l'impact.

- Les météorites riches en carbone montrent peu de traces de choc car les impacts libèrent des gaz chauds éjectant les matières choquées.

- La découverte de l'équipe japonaise explique que ces météorites subissent bien des chocs violents, mais les traces sont effacées.

- Les corps célestes plus massifs, comme Cérès, pourraient retenir ces matériaux éjectés, engendrant une accumulation de matières choquées.

Certains échantillons de météorites, notamment ceux contenant du carbone, intriguent les planétologues. Ils portent peu de marques visibles de choc, contrairement aux météorites dépourvues de carbone.

Ce mystère, observé depuis plus de trente ans, compliquait l'interprétation de l’histoire du système solaire. Kurosawa Kosuke, astrophysicien à l'Université de Kobe, a décidé d'y voir plus clair en menant des expériences de collision à haute vitesse.

Les météorites riches en carbone produisent des explosions de gaz qui projettent les matériaux choqués loin de la surface

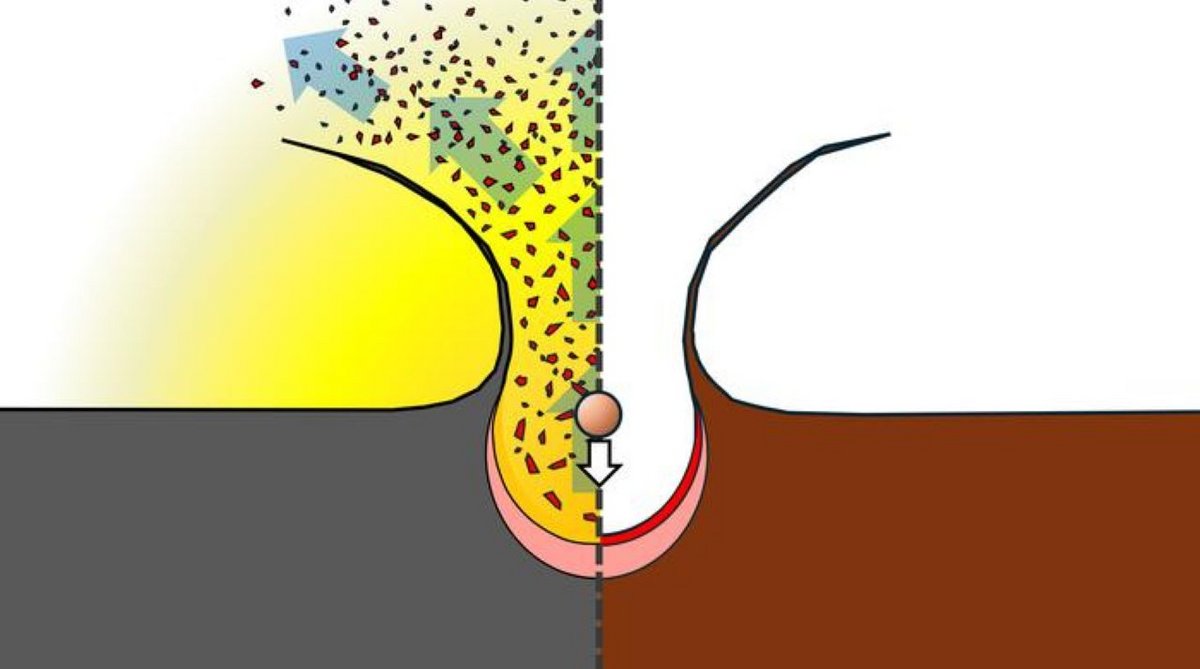

Quand une météorite riche en carbone, comme l'astéroïde Bennu, encaisse une collision, elle subit un phénomène physique différent de celui observé sur d’autres roches spatiales. En analysant ce comportement, l’équipe du professeur Kurosawa a constaté que l'impact libère non pas de la vapeur d’eau, comme le pensaient certains modèles anciens, mais des gaz extrêmement chauds. Ces gaz, composés principalement de monoxyde et de dioxyde de carbone, génèrent une explosion suffisamment puissante pour éjecter la matière la plus abîmée.

« Nous avons constaté que l'impulsion de l'explosion qui s'ensuit est suffisante pour éjecter dans l'espace les matériaux rocheux fortement choqués », explique l'éminence. Cette découverte remet en cause l'idée selon laquelle les météorites carbonées auraient subi moins de collisions. Elles ont bien encaissé des impacts violents, mais les traces visibles disparaissent, balayées par la force des gaz produits lors de l'impact.

Pour parvenir à cette conclusion, l’équipe a utilisé un canon à gaz léger relié à une chambre d’échantillonnage spécialisée. Ce dispositif a permis d’isoler les gaz générés exclusivement par l'impact, sans contamination par d'autres sources. Grâce à cette méthode, les chercheurs ont pu mesurer avec précision la nature et l'intensité des gaz émis.

Les météorites pauvres en carbone, elles, ne produisent pas d’explosion gazeuse aussi puissante lors des impacts. Les matériaux choqués restent donc attachés à la roche, ce qui explique pourquoi leurs cicatrices de collision sont bien plus visibles.

Sur des corps plus massifs comme Cérès, les matériaux éjectés par l’explosion pourraient être récupérés par la gravité

Si les matériaux choqués sont éjectés lors de l'impact, tout dépend ensuite de la taille du corps céleste touché. Les météorites de petite taille ne disposent pas d’une gravité suffisante pour retenir les débris expulsés. Ils se dispersent alors dans l’espace, effaçant presque toute trace de l’événement.

La situation pourrait être différente sur des objets plus imposants. Le professeur avance que des corps célestes comme la planète naine Cérès possèdent une gravité assez forte pour attirer à nouveau les matériaux éjectés. « Nos résultats prédisent que Cérès a dû accumuler de la matière fortement choquée produite par ces impacts », explique-t-il.

Cette hypothèse s’appuie sur des calculs réalisés à partir des propriétés physiques de Cérès et sur les observations des processus d’impact menés en laboratoire. Si les futures missions d’exploration parviennent à confirmer cette accumulation, cela permettra de mieux comprendre la dynamique des collisions dans le système solaire primitif.

Source : Space, Eurekalert